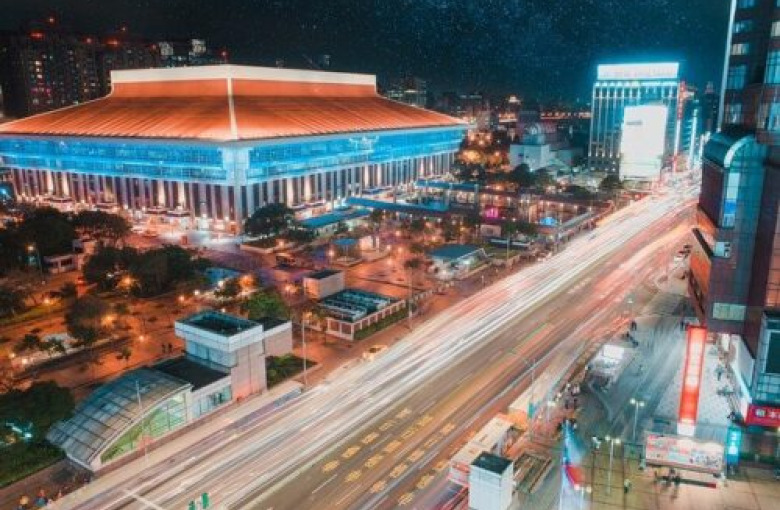

台北車站熙來人往,是許多旅客轉乘的中繼站,而車站的大廳廣場自從移除座位之後,常常看見許多民眾席地而坐,而因為處於交通樞紐,在台工作的移工,便會以這邊當作聚集的地點,常見許多移工朋友三五好友圍坐在地上,分享著家鄉美食,若是社福移工,還有可能推著爺爺奶奶一起參加,形成一幅有趣的畫面。 開齋節或是發薪日後的周末,更是熱鬧非凡,各種家鄉美食出籠,關鍵評論網的報導《【圖輯】這裡已是東南亞移工第二個家:30張圖帶你看台北車站大廳的美麗瞬間》便詳細紀錄了這些移工的生活與故事,在台灣,約有69萬多名移工,扛起許多產業的勞力缺口,基礎建設、看護照顧、加工出口等等,都是不可或缺的人力;關愛之家的服務,…

作者:陳佳楓 從越南嫁到台灣一年多的玉芳,某日在社區遇到一位來台灣已九年的新住民姊妹,玉芳也應她的邀請參與社區活動,進入社區大學學習,並逐漸融入在地生活,慢慢化解她與婆婆因語言隔閡及文化差異而產生的誤會。玉芳在婆婆的鼓勵下參加了社區演出,更建立了自信心……這部微電影《相思月琴》,是文化部指導、國立臺南生活美學館所出版《島嶼的光影》微電影系列的第五部,雖是電影情節,類似的劇情卻也在我們的生活周遭上演著。 [caption id="attachment_10809" align="alignnone" width="500"] 《相思月琴》微電影中,演出新住民家庭的親屬互動的情形(照片來源:…

文章來源:換日線 作者:小花媽 /新南向周記 "最近,聯合報有一系列關於新南向政策的報導,其中一篇的標題是〈新二代:在台灣長大,我不會母語〉,跟小花媽一直以來提到的狀況非常契合。 過去,小花媽在幫老師進行研究的過程中,接觸到台灣不少國小低年級的「新二代」。發現即使已經到了現在,對他們而言、對他們的母親而言,「用自己的語言」跟孩子對話,仍舊是備受阻礙的現實。 因此,當新南向政策推動時,主打的「培育新二代成南向人才」,小花媽可以說是不以為然的──這是多麼不了解社會現實的想法呢? 台灣社會的現實:仍被歧視的東南亞移工移民,與不願被標籤的「新二代」" …

文章出處:獨立評論 作者 玉米粒 [caption id="attachment_10681" align="alignnone" width="640"] 失聯移工生下的黑戶寶寶常年被社會安全網遺漏,沒身份、沒健保、沒有疫苗接種追蹤,只有在發生社會案件時才會有人發現。[/caption] 有一句話是這麼說的:「潛藏寒冬待回春」。對於失聯移工的孩子而言,他們生於無名,沒名沒姓沒身分,生下來即是冬天,不知身分被揭露的春天何時才會來臨。他們可能叫做火龍果、鳳梨、芭樂、一月、二月、三月、冬天、春天,始終被社會安全網遺漏,或許要直到發生社會事件,才會有人發現。 109年5月開始,…

資料來源:udn/生活/生活新聞 記者:聯合報/記者簡浩正/台北即時報導 [caption id="attachment_10532" align="alignleft" width="598"] 露徳協會與感染誌協會等單位共同呼籲,希望透過「U=U」宣導,讓民眾更加理解HIV,降低焦慮與恐懼;感染者也應積極接受治療、穩定就醫。記者簡浩正/攝影[/caption] 台灣露徳協會、台灣感染誌協會公布「…

資料來源:中華電視公司 華視新聞

記者:木下翠、梁宏志

您知道有一些孩子一出生就沒有國籍沒有身分,成了法律上的透明人嗎?根據移民署統計,在台灣、失聯外籍移工生的寶寶,近13年之間就增加了941人,雖然已經有622人與生母一同回去母國,但另一部分的孩子,尚未被社會局開案、安置社政單位之前,就沒有居留證,健保、就學、就醫都成問題。

資料來源:蘋果日報 要聞 記者:呂晏慈、吳紹瑜外籍女性移工因懷孕生子失聯,甚至帶著未報戶口的「黑戶寶寶」流浪打工,已成為社會福利破口。內政部移民署指出,今年已開始規劃委託安置處所,初步由現有的人口販運被害人南投庇護所、高雄庇護所,以及委由民間團體運用現有北部、中部地區各1處社福機構協助安置,至6月底已臨時安置個案計30件。預期加強協助安置後,至少有200人受益。移民署指出,針對「生父不詳、生母為行方不明外國人」的非本國籍無依兒童及少年,內政部已訂定相關作業流程,由協助安置的社政單位向內政部通報協尋生母,並代為向移民署申辦非本國籍無依兒少外僑居留證。若經境外協尋3個月、境內協尋6個月,…

資料來源:蘋果日報 政治 記者:呂晏慈、吳紹瑜/台北報導 [caption id="attachment_10506" align="alignleft" width="675"] 外籍移工來台許多人都被告誡不能懷孕。非當事人,資料照片[/caption] 近年來台工作移工人數大增,前年底已突破70萬人大關,儘管台灣法規寫明雇主不得以懷孕為由解僱移工,但仍有很多移工被告知,「不可以懷孕,懷孕就要被遣返」,…