[caption id="attachment_6340" align="aligncenter" width="500"] 萬海航運持續舉辦讓愛閃耀 公益提案補助專案。業者提供[/caption] 感謝萬海航運慈善基金會 107年度讓愛閃耀方案 補助關愛之家 非本國籍兒童醫療照顧專案,讓非本國籍孩童有機會健康平安的長大萬海(2615)慈善基金會持續推動「讓愛閃耀 公益提案補助專案」,在去年7月收案後,經過9至12月共4個月審核,確認補助共38個社福團體,執行經費並由上年的1000萬元加碼至1200萬元。 萬海慈善主管表示,…

[box type="note"]感謝萬海航運慈善基金會 107年度讓愛閃耀方案 補助關愛之家 非本國籍兒童醫療照顧專案,讓非本國籍孩童有機會健康平安的長大[/box]中央社 記者韋樞台北16日電 萬海航運慈善基金會「讓愛閃耀公益提案補助專案」,捐贈新台幣1200萬元補助38個社福單位,其中台灣關愛基金會照顧弱勢的非法移工媽媽和小朋友,獲百萬元最多的補助。萬海慈善基金會從2016年起推動「讓愛閃耀專案補助」,當年受捐贈者達20個社福單位,總共補助1000萬元補助;2017年捐贈規模擴大到38個社福單位,補助金額達1200萬元。…

關於無國籍兒童在台衍生的就醫、居住等權益問題,法律扶助基金會副執行長林聰賢認為,雖然有的個案以專案處理,但這某種程度代表法令有不完備之處,應以普遍標準或法令解決。 隨著來台工作的外籍移工人數增加、社群媒體通訊科技發達,俗稱無國籍兒童的非本國籍兒童人數持續增加。 根據「關愛之家」統計,台灣平均每年有700名移工寶寶誕生,其中1/4無法取得合法居留權,目前估計約有1300名寶寶仍顛沛流離、毫無依所,這也衍生出後續的醫療及就醫等問題。 林聰賢以法扶幫助過的非本國籍兒童案例進行說明;他說,非本國籍兒童長大後一定會碰到醫療、就學甚至是工作問題,但就目前的情形來說,很多狀況要靠「專案」解決,…

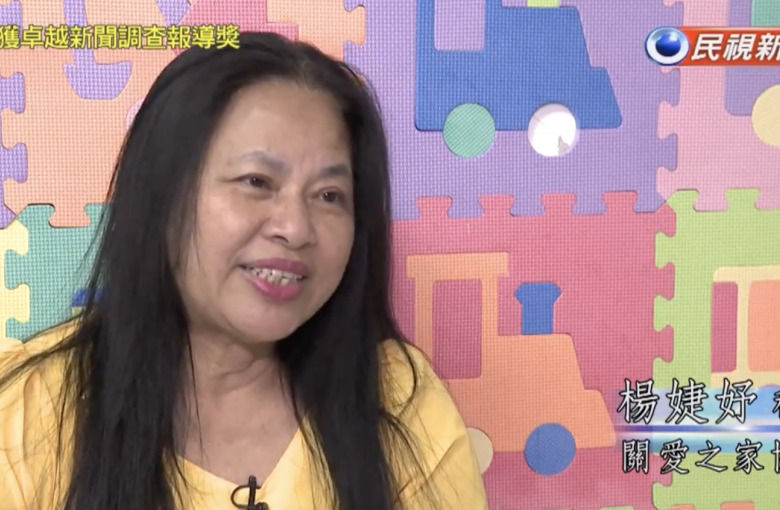

關愛之家創辦人楊婕妤,30 年前投入愛滋病患照顧,在一個偶然機會下,她也庇護落難外籍人士;近年來,她將重心放在無國籍兒童,成為他們的外婆,更是守護天使。 走進位於台北市興隆路 3 段的關愛之家婦幼部,裡頭充滿孩子的歡笑、嬉鬧聲;楊婕妤忙進忙出,張羅與寶寶有關的大小事務。已經會講話的孩子稱楊婕妤為「咪咪」,在她身旁跟進跟出,而這裡絕大多數的孩童,是俗稱無國籍兒童的「非本國籍兒童」。 楊婕妤說,會照顧這些兒童其實是無心插柳,因為自己是從照顧愛滋病患者起家。 楊婕妤表示,好友在 1986 年得到愛滋病後,開始學習如何照顧、陪伴愛滋病患,過程中認識了很多人;到了 1997 年某天,…

《國界上的漂流者》書摘,轉錄自NPOst公益交流站臺灣也有國際難民嗎?是的,而且為數不少。這些生活在臺灣、活生生的「人」,卻不得擁有基本人權,包括合法工作權、居住權、健康保險、社會福利等,甚至因不能注射疫苗而賠上無辜性命。 去(2017)年底,法律扶助基金會與臺灣人權促進會合透過新學林出版社合作出版《國界上的漂流者》,詳實記述了 10 個流離失所的真實故事──那些離開母國,所屬國家又未能接納他們的處境,每個故事就像一個等待被撿拾的漂流瓶,然而,10 只是一個代表數,更多的是未被看見的、在國的疆界載浮載沉的生命。 本篇為書中一則故事,以「被國籍卡住的孩子們──臺灣關愛之家創辦人楊婕妤」為題,…

文/狗狗

那艙底凹槽狹窄,連鑽下去都很困難,然而我和移工們仍要想盡方法把油擦拭乾淨。於是,有一移工每清完一格就學猿猴叫一聲,以示抗議,我由叫聲中知道他的進度……

公司第一次建造遊艇

多年前應徵遊艇公司清潔組長,經理問我:「這工作需要與移工配合,你會如何帶領他們?」我承諾:「不管是什麼任務,只要他們不會做、不敢做或不要做,我都會先做一遍給他們看,然後才來要求他們。如果我自己也弄不明白,就去請教先進,一切以完成工作為目標。」他點點頭:「你錄取了,試用期三個月。做得好,我給你加薪;做不好,你自己走人,不要我來趕你。」

公司第一次建造遊艇,施工各方面均追求高標準,然而沒有經驗…

台北市文山區的關愛之家,早年是以照顧愛滋病患、愛滋寶寶聞名,不過最近幾年隨著愛滋病的控制,愛滋寶寶越來越少,取而代之的,卻是越來越多的移工寶寶。 這些被稱為蒲公英寶寶的孩子們,因為來台工作的移工媽媽跟雇主簽下不得懷孕的契約,可能一出生就不受歡迎、甚至被遺棄。就算這些移工媽媽有心照顧,也只能先把寶寶送來關愛之家,然後以逃跑外勞的身分,四處躲躲藏藏打工、籌錢回家。每個寶寶的背後都有一個故事,但關愛之家不問寶寶父母的是非,一肩扛起免費照顧150多名移工寶寶的責任。

新聞來源:公視 2017.12.20

【不存在的孩子(上)】

台灣自從1992年開放民間聘用外籍移工以來,移工人數目前已經突破60萬大關,但是對於移工的管理和照顧,卻似乎沒有因此而更周全完善。包括最近幾年,陸續有許多女性移工,在台灣懷孕生子,卻因為害怕被遣返,而選擇逃跑,帶著沒有身分的孩子,躲躲藏藏,還有更多外籍移工媽媽,直接選擇遺棄孩子,這些孩子得一生面對沒有身分國籍、沒有未來的悲慘命運,甚至,根本沒有機會長大。民視異言堂特別製作了「不存在的孩子系列報導」,追蹤這些移工媽媽和孩子的辛酸遭遇。而這個報導,剛獲得了今年卓越新聞獎「調查報導獎」。

【不存在的孩子(下)】

上個單元,為您忠實記錄了女性外籍移工在台灣懷孕生子之後,…